黃土記錄的古地磁極性界線錯位的原因,找到了

發布時間:2021-12-25 會員:

20世紀80年代,瑞士的Heller教授和“中國黃土之父”劉東生院士將陜西洛川黃土的磁化率儀與北太平洋深海鉆孔V28-239的氧同位素進行對比,開啟了中國黃土與深海記錄對比的先河,從此中國黃土走向全球古氣候研究的前沿,并被正式納入全球第四紀環境的框架。隨后的研究證明了中國黃土-古土壤序列是記錄東亞地區和全球260萬年以來氣候變化重要的陸相沉積(圖1),并與深海沉積、極地冰芯共同構成第四紀古氣候研究的三大支柱。

圖1. 陜西銅川典型的中國黃土-古土壤序列 (照片引自安芷生院士)。?

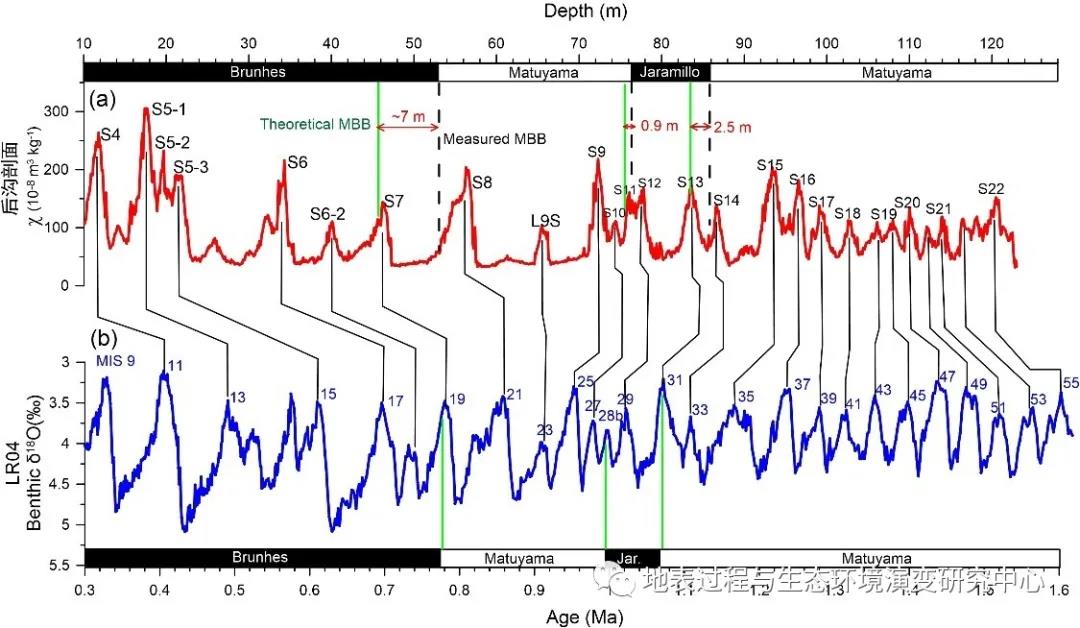

經過近四十年的發展,中國黃土的古氣候代用指標與深海氧同位素的對比研究日趨完善。然而,一個突出的問題是,中國黃土與深海沉積記錄的松山-布容古地磁極性倒轉界線(Matuyama-Brunhes Boundary,MBB)的位置出現了明顯的錯位(圖2)。

圖2. 中國黃土磁化率與深海氧同位素的MBB錯位對應關系. 綠色實線代表理論MBB和Jaramillo界線位置,黑絲虛線代表實測MBB和Jaramillo界線位置。

MBB代表發生在距今78萬年的一次地磁場倒轉事件,這種地磁極性倒轉具有全球同時發生的特征。在深海沉積中,MBB被記錄在深海氧同位素19階段(MIS 19)中部偏上的位置,屬于間冰期。但奇怪的是,在中國黃土中,MBB大多出現在黃土層L8的中下部,對應MIS 20,屬于冰期。MBB作為一次全球性的事件,理應被海陸相沉積物同時記錄在相同的氣候期,但是MBB在海洋記錄中卻晚于中國黃土的記錄。這種差別在30多年之前就已被發現,對第四紀海陸古氣候對比造成了極大的困惑,一直是黃土研究中一個的難題。這一難題阻礙了黃土精細的天文年代標尺的發展。因此,探究MBB在海陸相沉積中錯位的原因一直是第四紀地質學和古氣候學研究者們長期關注的熱點問題。

關于MBB存在海陸位置差異的原因,至少存在四種不同的解釋。第1種觀點認為,黃土沉積后由于風化作用導致剩磁延遲獲得效應(lock-in效應),可引起MBB從S7下移至L8,lock-in效應可以造成松山反極性時堆積的L8在布容正極性時完成天然磁通門剩磁的延遲鎖定,延遲時長可達三萬年,相應的lock-in深度可達3米,因而被稱為“大尺度鎖定深度”模型。這種觀點認為真實的MBB界限應記錄在S7中。但是,第二種觀點依據黃土記錄的短時間尺度的極性飄移事件,認為黃土的lock-in效應是微弱的,實測MBB無需大幅校正,L8與S8的過渡帶即為理論MBB所在位置。這種觀點認為真實的MBB界限記錄在S8頂部,傳統的海陸氣候對比方案是錯位的。第三種觀點認為,海洋與陸地存在氣候相位差,海洋氣候記錄滯后于黃土記錄。第四種觀點認為黃土受地磁通門磁場強度、巖性、化學風化等影響,原生剩磁可能在復雜的沉積后改造過程中被后期的磁場信息完全掩蓋,這一過程稱為“重磁化”。該觀點認為松散的黃土更容易發生重磁化,上粉砂層L9中普遍存在的異常正極性帶可能就是布容期重磁化的產物,類似的,L8的松山期原生剩磁信息可能也會被布容期掩蓋。

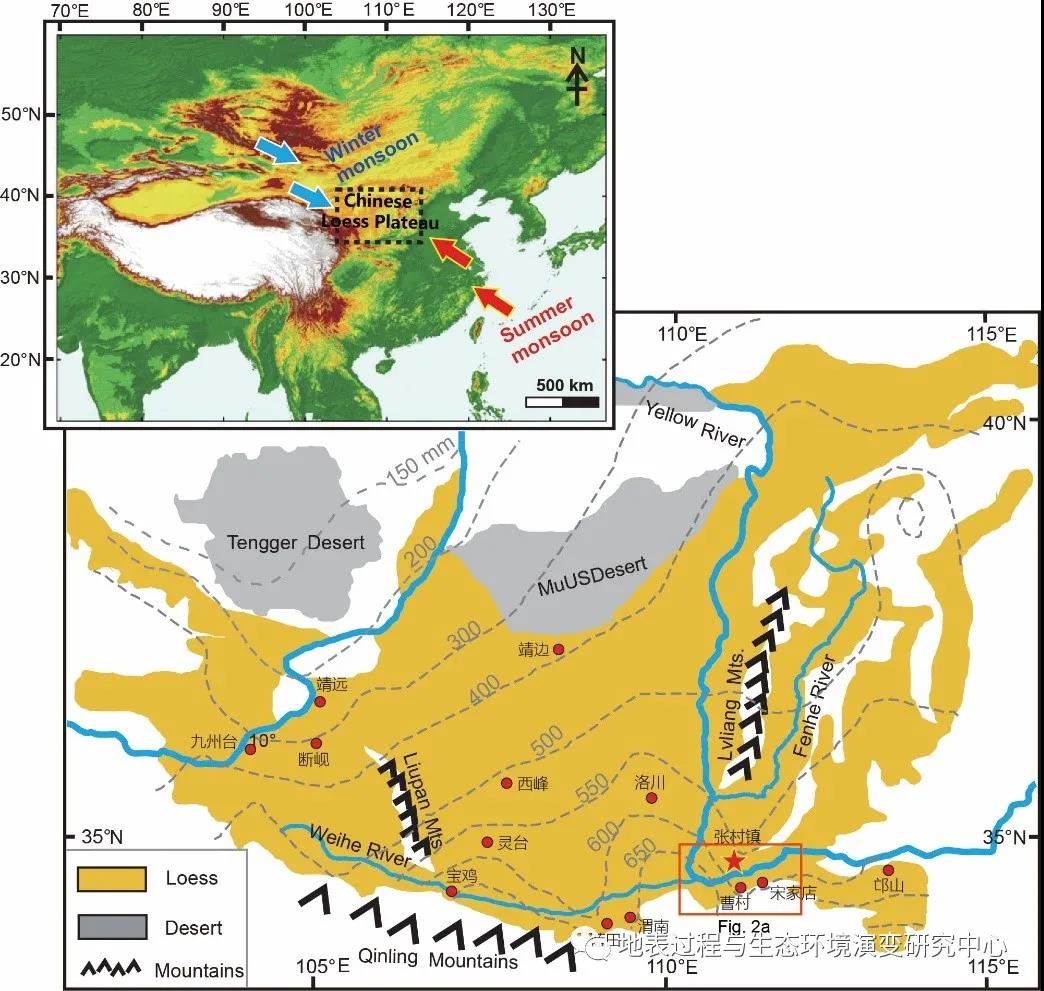

圖3. 黃土高原分布示意圖. 五角星代表本文研究地點,紅點代表本研究涉及的黃土剖面。

為了更好地理解黃土記錄的古地磁極性界線錯位的原因,有必要對MBB以外的古地磁極性界線位置進行類似的研究,探究這些極性界線是否也存在類似MBB的錯位現象。針對上述科學問題,中國地質大學(武漢)地理與信息工程學院肖國橋副教授團隊和中國科學院地球環境研究所的科研人員對黃土高原東南部三門峽地區進行了系統的地質調查和采樣(圖3)。研究團隊通過對兩個平行黃土剖面S9-S18的地層進行高分辨率的磁性地層、相對古強度(RPI)和巖石磁學研究,并將結果與深海沉積記錄的氧同位素、古地磁極性界線、RPI進行詳細對比,探究了MBB和Jaramillo的理論位置及黃土古地磁通門磁極性界線錯位的原因。所獲得的主要發現如下:

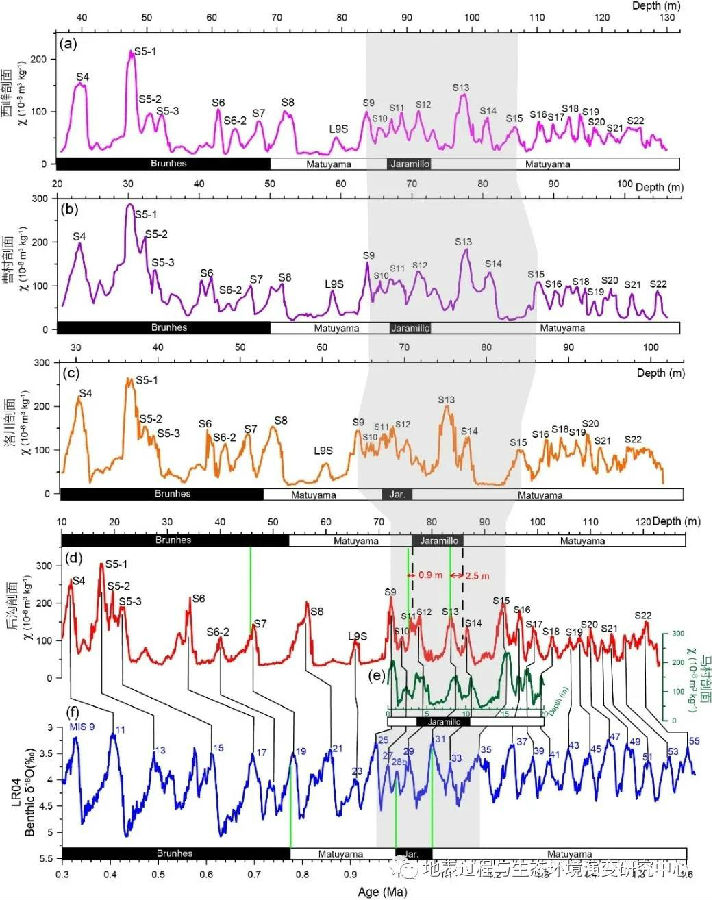

(1) 實測Jaramillo頂、底界在黃土高原不同剖面中各不相同,存在超過一個黃土-古土壤旋回的差異(圖4),這種差異無法用地層劃分差別、沉積速率或區域氣候差異來解釋。Jaramillo界線在海陸位置的差異相較于MBB更加明顯,因而不能以實測Jaramillo界線作為同時期海陸古氣候對比的可靠依據。

圖4. Jaramillo實測界線在不同黃土剖面的位置,灰色極性柱代表異常磁極性帶。

(2) 中國黃土磁化率與深海氧同位素及二者記錄的RPI對比顯示,中國黃土Jaramillo的理論頂、底界分別應位于S11頂部和S13中部,分別對應于MIS 28b和MIS 31 (圖5)。黃土高原不同地區的實測Jaramillo頂、底界位置相對理論界線發生了不同程度的上移或下移,lock-in效應雖然能夠解釋界線下移的情況,但顯然無法解釋界線發生上移的現象(圖4)。本研究提出,地磁場強度在極性倒轉時期明顯減弱,導致同期形成的黃土原生沉積剩磁不穩定,受到了沉積后重磁化的影響,導致實測Jaramillo頂、底界相對理論界線發生了不同程度的上移或下移。1.2-0.7 Ma至少存在7個地磁場強度減弱的時期,這些古地磁極性倒轉或飄移事件造成的地磁場強度低值期對黃土記錄的古地磁極性界線位置和異常磁極性帶有重要的影響(圖6)。

圖5. 中國黃土與深海沉積的古氣候指標與相對古強度(RPI)對比,綠色實線代表Jaramillo理論位置,黑色實線代表Jaramillo實測位置。

(3) MBB下移的深度在不同剖面中存在0-9 米的變化范圍(圖7),如此大的下移深度以及這種空間上不按氣候特征變化的現象無法用lock-in效應來解釋。但是,用弱磁場期的重磁化可以很好地解釋這些現象:由于L8和S7是在松山-布容古地磁極性倒轉過程中堆積的地層,這一時期的弱地磁場造成了L8和S7獲得的原生剩磁不穩定,其會受到布容正極性時不同程度的重磁化而導致實測MBB發生不同程度的下移,這也是不同剖面實測的MBB可位于S7、L8中部或S8頂部的原因,但其始終位于MBB轉變過程的弱地磁場時期內。但為什么實測MBB只會發生下移而不發生上移呢?這是因為L8和S7在布容正極性時后再也沒有經歷長時間的負極性期的重磁化。

圖6. 地磁場強度變化與中國黃土異常磁極性帶的對應關系 (0.7-1.2 Ma),陰影代表地磁場強度低值期,灰色極性柱和紅色極性柱分別代表正極性期和負極性期引起的重磁化。

圖7. 實測MBB在不同黃土剖面的位置,雙箭頭代表實測MBB與理論MBB的錯位區間,灰色陰影代表地磁場強度低值期。

(4) 根據中國黃土的MBB和Jaramillo理論位置,本研究修訂了~1.6 Ma以來的中國黃土磁化率與深海氧同位素的對比方案。其中,S4-S9仍然與MIS 11-25對應,MBB所在的MIS 19對應于中國黃土的古土壤層S7,與傳統的海陸對比方案一致。本研究參考Jaramillo的理論界線,將S10-S22與MIS27-55的對比方案進行了重新修訂(圖8),重點將爭議較大的Jaramillo附近的海陸古氣候指標的對應關系調整為S10-MIS 27,S11-MIS 28b,S12-MIS 29,S13-MIS 31。

圖8. 中國黃土磁化率與深海氧同位素對應關系 (0.4-1.6 Ma),綠色實線代表理論古地磁極性倒轉界線的位置,黑色虛線代表后溝剖面實測Jaramillo界線位置。