地球內部磁場是如何產生的?

發布時間:2021-11-19 會員:

本文節選自美國研究理事會發布的《時域地球——美國科學基金會地球科學十年愿景(2020-2030)》第1個科學優先問題。

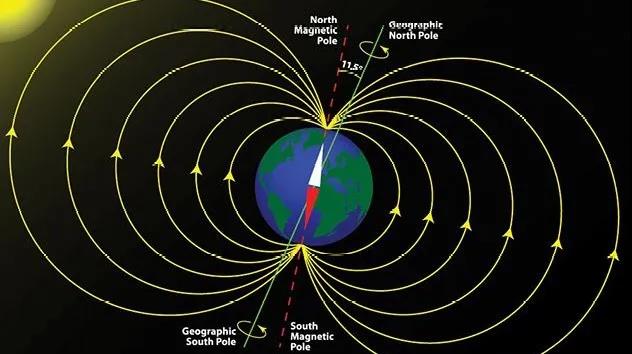

地磁場是我們地球所具有的古老的特征之一。古地磁研究表明,地磁場至少已有34億年歷史。地磁場是地球上生物宜居環境的重要保障,它保護著地球大氣層,使其免遭太陽風、宇宙射線等的沖蝕而不至于消失殆盡。具有漫長歷史的地磁場并不是一成不變的。它的極性平均每百萬年就要倒轉好幾次,即使在人類時間尺度上它的其強度和形態也在發生著變化。因此,磁極變化也會對全球導航和衛星通訊等產生重大影響。地磁場是由含金屬離子的液態外核流體的運動而產生的,維持地磁發電機運轉需要巨大能量。在其演化的晚期階段,內核結晶過程中釋放的潛熱為地磁發電機提供了重要的能量來源。實際上,巨大旋轉導電流體有序、強勁的運動是所有行星產生磁場必不可少的條件,太陽系中就有多個這樣的例子。

科學界對于不太久遠的地史時期地磁場的產生已有共識。那就是,隨著地核冷卻,固態內核逐漸形成,內核形成過程中所釋放的潛熱和重力勢能維持了地磁發電機運轉,產生現有的地磁場。但是,如果用這樣的思路去理解地球更早期磁場形成時會會面臨巨大挑戰:如果在地核釋放的熱能足以維持地磁發電機產生磁場的前提下,按照同樣的熱能釋放速率反推,那么地核溫度很快就會變得太高而不可能形成固態內核,據此推算,地球內核應該形成于大約10億年前。然而,古地磁結果顯示,地磁場在早于10億年前的地史時期就已經存在。礦物物理研究發現,地核的熱導率比以往認為的要高,這意味著地球內核形成的時間還要晚于10億年前。

那么,在地球內核形成之前的大部分地史時期的地球磁場究竟是如何產生的?一種可能是在地球聚合不久,由于地核太熱熔融了大量地幔物質,隨著地核冷卻,這些物質析出并賦存于地幔底部,期間釋放的大量重力勢能維持地磁發電機運轉。賦存于地幔底部的這層物質應該會表現出獨特的地震學特性,也許是因為這一層太薄,地震學方法目前無法檢測到。另一種可能是,古地磁場不是由地核產生的,而是由地球內部其它區域產生的,例如,有假說認為太古宙的地磁場源于地核之上的巖漿洋。還有一種可能是,完全熔融的地核在冷卻過程中所釋放的能量就足以產生地磁場,但是大部分模擬計算結果顯示,這樣的機制僅可解釋在內核形成之前很短時間段內存在古地磁場。

理解地磁發電機的一個挑戰是如何解釋地球內核、外核地震結構上存在巨大差異。地球外核總體表現為均勻的,對稱的球體,而地球內核是非均質,且表現出各向異性的。地球內、外核的地震學結構差異可能蘊含著地球早期幾十億年間地磁場如何形成的重要線索。地球內核的各向異性說明其經歷了變形與流動,而且這樣的不均一性在空間上可達半個球的尺度規模。如此巨型的構造是如何產生的?它與地磁發電機之間存在怎樣的相互作用?對這些問題我們目前尚不清楚。

地核冷卻的速率取決于地幔能否很快將地核所釋放的能量很快帶走。因此,地幔對流很可能也對地磁發電機有著重要影響。譬如,地磁場倒轉的頻率可能受到地幔對流的影響 。在地幔結構方面的新發現為我們認識地核動力學提供了新視角。研究發現地幔底部存在 “大型低速切變區”。雖然對這些區域的熱學和化學性質仍存在很大爭議,但是這些區域溫度和浮力的變化肯定會影響到地核釋放熱量的過程。這樣穩定的邊界條件對地磁發電機以及對地球整體動力學究竟會產生怎樣的影響?對這些問題的探索才剛剛開始。

多個領域的進展使我們有望在未來10年里在解決上述問題方面取得突破。計算和分析方面的新技術使得通過第1原理來確定地核物質的熱動力學屬性成為可能。新涌現的微米、納米級光束儀器制造和分析方法為直接測定地核溫壓條件下材料的穩定性、組成及其它屬性提供了新途徑。同步輻射裝置方面的新進展將促進地核相關物質測試新技術的誕生。激光驅動和脈沖功率源斜坡壓縮實驗方面的新進展為開展全新的溫度-壓力區間的高溫高壓實驗開辟了道路。另外,在檢測深時地磁場信息方面,測量單礦物顆粒古地磁記錄的的技術在不斷提高,對古地磁場記錄可靠性的認識也在不斷深入。通過衛星觀測,我們正在獲取比以往有更高時間和空間分辨率的地磁場數據。同時,我們也看到旋轉磁對流中的流體動力學以及超級計算和數據融合 技術方面的突飛猛進。地震成像技術的發展將助力闡明地核與深部地幔的結構。

總之,這些領域的新進展將使我們能夠深入、全面地理解地磁場的起源及演化。此外,深空探測計劃將進一步提升我們對地磁場的認識水平。例如,Juno1探測結果揭示了太陽系現存或曾經存在過的星體磁場在幾何形態和強度方面更多的細節。認識行星的形成,結構以及演化等各種成因機制是理解其磁場制約幅度和結構的關鍵,也將有助于我們理解地球磁場的起源和演化。

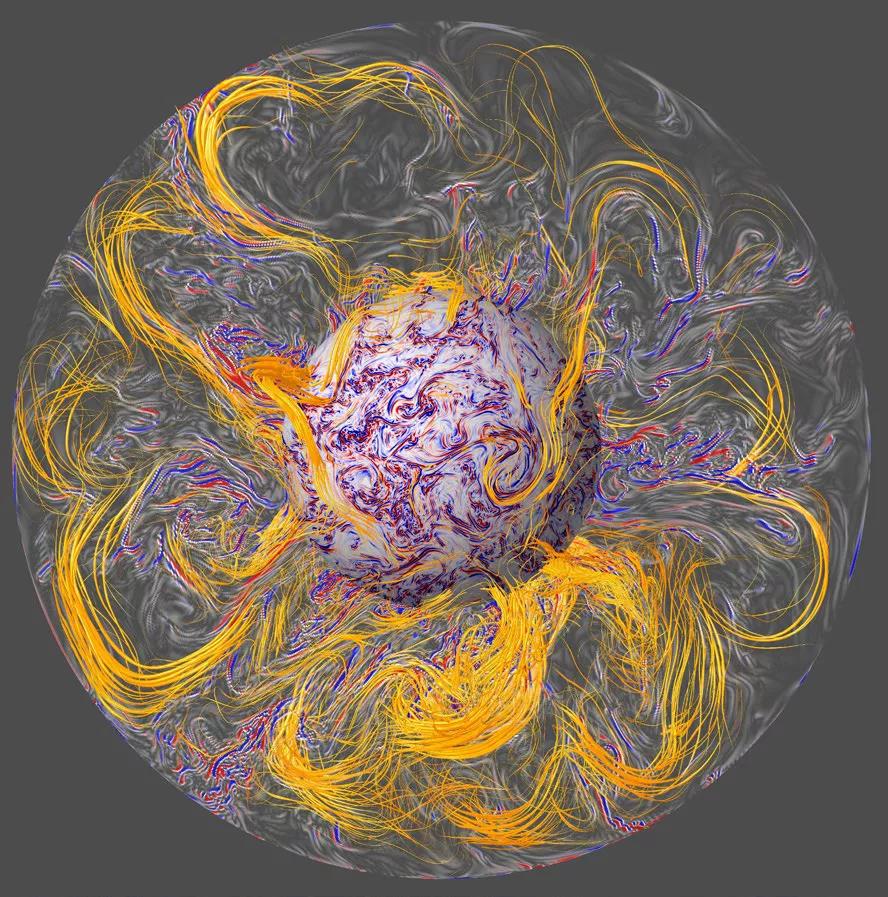

圖2-2地磁發電機數值模擬結果展示的地核剖面(內核為固態,以白色表示)地核湍流導致磁力線(橘黃色)拉長或纏繞(紅色指示向上,藍色指示向下)。圖中顯示緩慢的地核對流與快速流體動力波之間的相互作用導致地磁場變化突然加速(即磁場猝變),反映源自地核內部浮力的突然增大對地磁場的擾動。圖片來源:巴黎地球物理學院Julien Aubert提供

成功解決上述地磁場形成的有關問題將有賴于相關儀器、設備的改進與革新以及各部門內和部門間的通力協作。巖石與材料在極端條件下各種特性的測量設備(如:同步輻射裝置或線站,動態壓縮設備,大腔體多面砧壓機)以及用于測量磁場強度的原子力顯微鏡等將是確定地球內核年齡必不可少的。重建深時地球磁場極性和強度的變化需要我們通過系統的野外和大陸科學鉆探采樣,更先進的礦物磁性測量技術以及以統一格式存儲、可再解釋的古地磁數據庫。潛在加強合作的領域可包括材料科學和計算科學。例如,認識地球內部、外部磁場之間的相互作用,高空天氣、以及刻畫宇宙核素同位素(鈹,碳)變化等都要求美國基金委地球科學部,大氣與地空科學部以及美國地質調查局地磁研究項目等部門之間需要更加緊密地團結協作。