環境磁學

發布時間:2021-11-04 會員:

? ? ? ? 鐵是地殼中豐度第四的元素,它在環境中廣泛存在。以磁鐵礦、磁赤鐵礦、赤鐵礦、磁黃鐵礦、膠黃鐵礦等為代表的含鐵的氧化物、硫化物,從磁學的觀點,屬于磁性較強的亞鐵磁性物質以及具有高矯頑力的反鐵磁性物質,可以較為容易地被磁學方法加以檢測,因此地球科學工作者就把采集到的湖泊、海洋、河流沉積物以及土壤、巖石、大氣懸浮顆粒物等物質,在野外或實驗室內人為施加以磁場,觀察這些物質表現出的宏觀磁學性質,獲得這些物質中所含的磁性礦物的類型、含量和顆粒大小等信息。樣品的磁學特征一定程度上反映了物質來源、搬運過程、巖石風化成土過程、成巖作用、人類活動等綜合信息,因而具有環境指示意義。環境磁學即是一門以磁性測量為核心手段、磁性礦物為載體,通過分析物質的磁性礦物組合和特征,以揭示不同時空尺度的環境作用、環境過程和環境問題的邊緣學科。

? ? ? 早在20世紀20年代,瑞典科學家古斯塔夫·伊辛就將磁學方法運用到瑞典冰川環境中湖泊紋層沉積物的表征。他發現春季堆積的沉積物磁性要強于冬季的沉積物,他將其歸因于冰川河流水量的季節性差異,春季由于冰川融水,河流水量大增,因而能夠攜帶更多的磁鐵礦進入湖泊,以后的研究表明,磁性強弱的變化原因并非如此簡單。

? ? ? ?但環境磁學作為一門學科的形成,與英國科學家的工作更為密切。20世紀60年代,約翰·麥克勒斯測量了英國溫德米爾湖沉積物磁性特征,他發現該湖沉積物的天然剩磁能夠記錄地球磁場長期變化,因而可用于沉積物的古地磁定年,對于全新世沉積物的14C測年方法是有益的補充。20世紀70年代早期,后來成為愛丁堡大學教授的地球物理學家羅伊·湯普森繼續了這一湖泊沉積物的古地磁定年工作。同一時期,以孢粉和植被演化歷史為學術生涯開端,后來成為利物浦大學John Rankin地理學教授的弗蘭克·奧德菲爾德教授利用湖泊及其流域為單元開展生態學研究,其中之一是探討北愛爾蘭內伊湖泊富營養化成因的人類作用因素。為解決該湖沉積物的年代,他與羅伊·湯普森開展了合作,這一合作真正開啟了環境磁學研究的大門。

? ? ? ?兩位科學家發現,內伊湖泊中不同樣芯磁化率的垂直方向變化具有相似性,可用于樣芯的層位對比。對于磁化率波動的原因,通過與反映流域植被破壞和土壤侵蝕的指標對比,他們認為來自流域侵蝕的鈦磁鐵礦是控制湖泊沉積物磁化率高低變化的原因,當流域土壤侵蝕強時,更多的陸源磁性礦物被帶入湖泊中,導致磁化率的升高。兩位創始人在磁學方法及其地球科學應用方面的相互補充和合作,有力地推動了該學科的發展。

? ? ? ? 1980年羅伊·湯普森等發表于Science雜志的《Environmental applications of magnetic measurements》一文,列舉了磁性測量方法在湖沼學、水文學、地貌學、地球物理學等領域有關環境問題研究中的應用,可謂對環境磁學的一種注釋。1986年第1本環境磁學專著Environmental Mag-netism出版,對環境磁學的儀器、原理和應用作了較為系統的介紹。盡管其歷史不長,它的發展卻異常迅速。迄今為止,環境磁學的研究對象涵蓋了地球巖石圈、土壤圈、水圈和大氣圈中的巖石、土壤、沉積物、懸浮泥沙、飄塵、降塵等物質,在樣芯對比、物質來源鑒別、泥沙運移示蹤、流域生態環境演替、古氣候和古環境研究、土壤發生學、環境污染、油氣勘探、考古等領域得到了廣泛應用。某些參數,如磁化率,已被視為全球變化研究的重要指標。

? ? ? ?由于含鐵物質是環境物質的常見組分,意味著環境中幾乎所有的物質都可以從磁性的角度加以研究。磁性礦物雖然普遍存在,但通常含量極低(ppm/ppb級),用常規礦物分析手段(如XRD)難以鑒別,但一些先進的磁力儀器卻能夠較為容易地加以檢測。此外,磁性測量方法快速、簡便、經濟,樣品一般無須預處理,室溫及低溫磁性測量對樣品不具破壞性,不影響后繼分析,這一特點對快速獲取大范圍、高分辨率的環境信息尤具吸引力。

? ? ? ? 環境磁學的發展,既是學科交叉的產物,也是科學和技術有機結合、相互促進的范例。磁化率是環境磁學的基礎參數之一。隨著環境磁學的發展,為了滿足野外和室內分析所需要的靈敏磁學儀器要求,杰弗·巴廷頓(Geoff Bartington)于1978年開始研制MS2磁化率儀。經過多次的試制,誕生了具有測量兩個不同頻率磁化率的MS2磁化率儀,并于1985年成立了巴廷頓儀器公司。

? ? ? ?這一儀器配備了不同的探頭,輕巧靈便,可在野外和室內進行測量,目前在世界范圍內得以廣泛使用。其雙頻磁化率測量功能,可以檢測單疇和超順磁界限附近的細粘滯性磁性顆粒,這些磁性顆粒在土壤中一般是成土作用的產物,這為利用中國黃土-古土壤系列的磁學研究進行古氣候、古環境重建發揮了重要作用。

? ? ? ?20世紀80年代,弗里德里希·黑勒和劉東生院士發現我國黃土高原深厚的黃土-古土壤序列的磁化率總體上表現為古土壤高,黃土低的特征,其波動可與赤道太平洋深海沉積物氧同位素曲線進行很好的對比,由此表明,黃土-古土壤磁化率與古氣候波動有著顯著關聯,可作為指示古氣候變化的一個指標。但是對于古土壤磁化率增強的機制,存在不同的看法。弗里德里希·黑勒等提出了碳酸鹽淋失和壓實作用的解釋,喬治·庫克拉等提出了稀釋假說,認為黃土高原由大氣沉降到黃土中的磁性顆粒通量是恒定的,但冰期時由于黃土粉塵堆積加快,稀釋了冰期黃土沉積中磁性顆粒的含量,從而導致黃土沉積物具有較低的磁化率。由于雙頻磁化率儀的誕生,檢測出黃土-古土壤中存在著成土作用產生的超順磁磁性顆粒(約20 nm左右的磁鐵礦/磁赤鐵礦),因而認為我國黃土高原黃土和古土壤磁化率的差異主要是冰期?–?間冰期成土作用的差異所致,這一認識目前已被廣泛接受。

? ? ? ?芭芭拉·馬埃爾等進一步認為,古土壤磁化率的增強主要是受降水影響,因而認為通過黃土磁化率的測量,可以定量恢復地質歷史時期的降水情況。盡管黃土磁性特征與氣候的關系遠非簡單的線性現象,但我國黃土磁學的深入研究,對世界其他地區的黃土研究起了積極推動作用。除了利用黃土磁性特征進行古氣候、古環境重建外,湖泊和海洋沉積物也是重要古環境研究的良好載體。

? ? ? ? 在環境磁學發展的早期,湖泊沉積物中的磁性礦物被認為是來自流域的陸源碎屑礦物,隨著研究的深入,湖泊沉積物的早期成巖過程和自生作用,會改造和破壞陸源碎屑磁性礦物,并形成次生的磁性礦物,說明磁性礦物的成因更為復雜。一方面它使得利用湖泊沉積物磁性特征解釋流域土壤侵蝕變得復雜起來,但另外一方面,沉積物磁性礦物的變化還可以用來說明水體生產力以及水體溶解氧狀況的變化,拓寬了環境磁學的環境指示意義。

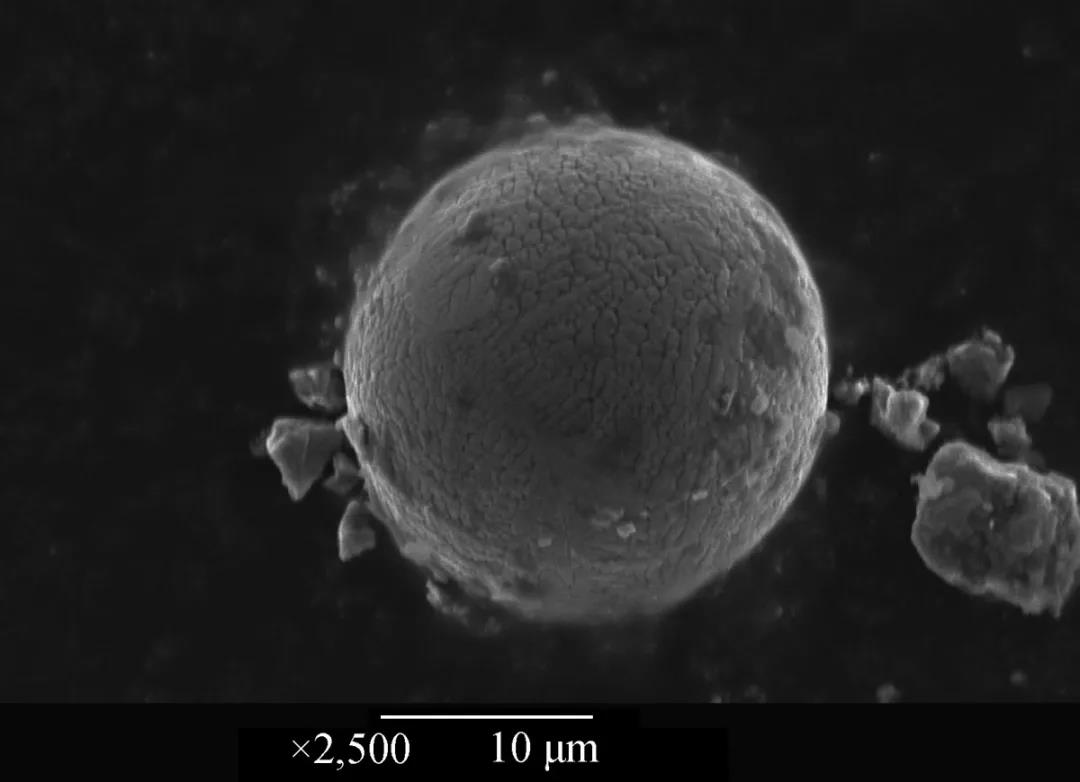

? ? ? ?20世紀70年代初,當時還是馬薩諸塞州立大學研究生的理查德·布萊克莫爾在顯微鏡下觀察到了沉積物中能沿地球磁場方向游動的趨磁細菌,這一成果于1975年在Science雜志報道后,磁性礦物的生物礦化引起了極大的關注。趨磁細菌一般在水體或沉積物的氧化-還原界面附近分布,體內合成的磁性顆粒(包括磁鐵礦Fe3O4和膠黃鐵礦Fe3S4)通常呈鏈狀排列(圖1),相當于在細菌體內產生一個小磁針,它能感應地球磁場,使得細菌沿著地球磁場方向排列,并向適合趨磁細菌生長的氧濃度區域移動,目前趨磁細菌及其合成的磁性顆粒在海洋、河口、湖泊等不同環境中得到了廣泛證實。火星上有沒有生命?對采自南極洲的火星隕石ALH84001 礦物學研究,有人認為其中的磁鐵礦類似于地球上細菌合成的磁鐵礦,并將之視為火星上存在生命的重要證據。盡管這一論點引起了激烈的爭議,但有關磁性礦物的生物礦化研究正愈益深入。

?圖1? 赤道東太平洋表層沉積物中保留的細菌成因的、鏈狀排列的納米粒級磁鐵礦(部分顆粒受次生作用影響破碎化,單個顆粒約60 nm長)

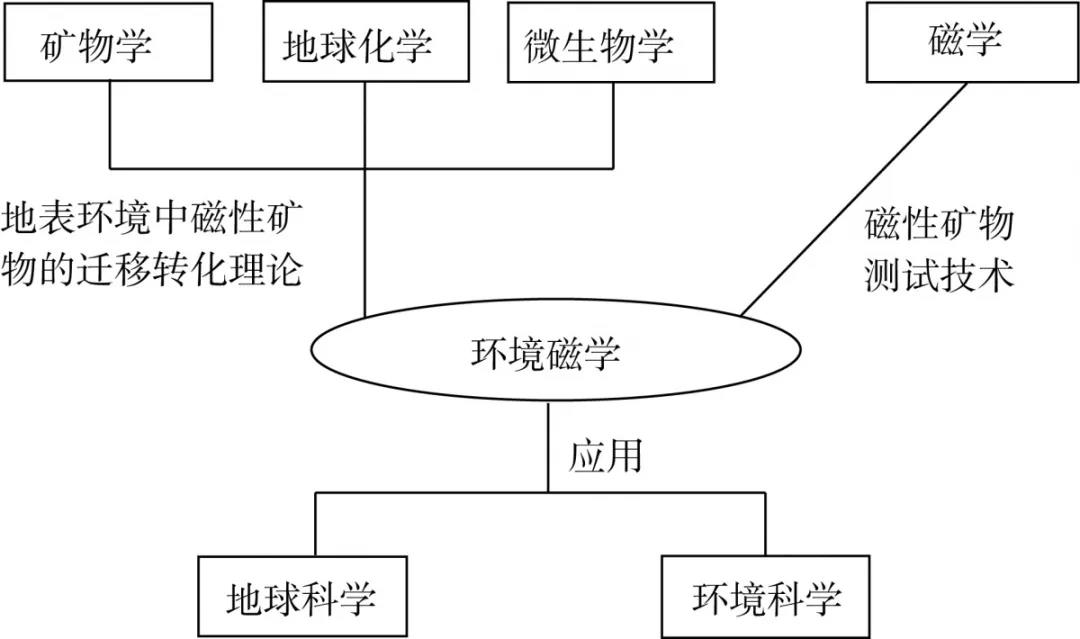

磁性顆粒除了自然界的有機或無機合成外,人類活動釋放出的污染物質也是其重要來源之一。在環境磁學發展的早期階段,環境污染監測就是其應用的重點領域之一。如化石燃料高溫燃燒過程中可以生成球形的磁性顆粒(圖2),此磁性顆粒一旦釋放到環境中,會造成大氣飄塵、降塵和土壤中磁性明顯增強。弗蘭克·奧德菲爾德等首先利用高位泥炭沼澤的磁性特征,來揭示排放到大氣中的工業活動釋放磁性顆粒的變化,并進而反映工業化進程對大氣環境影響。不少研究揭示出發電廠附近土壤、鋼鐵廠污水排放口附近的沉積物中磁性礦物含量明顯升高。在城市地區,受燃煤、汽車尾氣、輪軌摩擦等影響,街道降塵、大氣懸浮顆粒物等往往含有人類活動的磁性顆粒,因而顯示出較強的磁性特征來。由于行道樹的廣泛分布,樹葉就成為天然的灰塵收集器,因而通過采集樹葉,進行磁性測量,就可以獲得一個城市大氣顆粒物污染的空間分布特征。不少研究注意到,磁性參數與重金屬、有機污染物等往往存在密切的相關性,顯示了磁性參數作為污染物替代指標的潛在價值, 并成為當前環境磁學發展的重要方向之一。

圖2? 上海街道灰塵中來自燃煤釋放的磁性顆粒

基于發育完整的土壤剖面的磁性特征的認識,一旦土壤侵蝕,所殘留的土壤剖面的磁性特征將發生變化,因而可以用于土壤侵蝕研究。在油田區域,烴類物質通過裂隙向地表運移過程中產生的地球化學反應,可使得受烴類滲漏影響顯著區域的磁性特征不同于周邊區域,因而可以用于油氣勘探。同樣道理,考古遺址地區往往由于火燒等人類活動,土壤磁性礦物會產生變化,因而可以指示考古遺址的存在。

??

述環境磁學的應用,都是基于樣品中所含有的磁性礦物,進而挖掘磁性礦物生成、轉化背后所蘊含的環境信息。本質上,環境磁學是從礦物磁性的角度認識地表環境中鐵的生物地球化學過程及其在地球科學和環境科學中的應用(圖2),它的發展歷程,顯示了學科交叉的生命力。人們注意到,磁學方法在地球科學中的應用,早于環境磁學的是古地磁學和巖石磁學,并對20世紀60年代的板塊構造學說的建立做出了巨大貢獻。

圖3? 環境磁學與相鄰學科的關系

為何環境磁學的發展直至弗蘭克·奧德菲爾德教授的介入才得以誕生呢?也許是古地磁學在地球科學中所取得的巨大成功,使人們專注于古地磁學的研究,而忽略了磁性礦物作為地球磁場載體之外的其他用途。弗蘭克·奧德菲爾德教授從自身的學科背景和研究興趣出發,洞見了磁性礦物的更為廣泛的應用價值。可以預見,地球化學、礦物學和磁學、微生物學的結合,以及我們面臨的地球科學和環境科學問題,將是未來環境磁學不斷向前發展的動力。隨著大家對古環境演變、物質來源追蹤、環境污染、生物礦化等問題的關注,環境磁學在上述領域中將會發揮積極的作用。