究竟什么是地震

發布時間:2020-08-26 會員:

本文節選自美國國家研究理事會(NRC)發布的《時域地球——美國國家科學基金會地球科學十年愿景(2020-2030)》(A Vision for NSF Earth Sciences 2020-2030: Earth in Time)第4個科學優先問題。

在教科書中和對大多數地球科學家而言,地震是斷層面的快速滑動,它能夠引起地面的突然震動,是地球內部的突然變形。

然而,最近的觀察表明,地震斷層面的破裂并非如此簡單,地球發生變形的時空尺度范圍也要寬廣得多,短到數秒至到數分鐘的快速滑動,長到百萬年尺度的板塊構造。

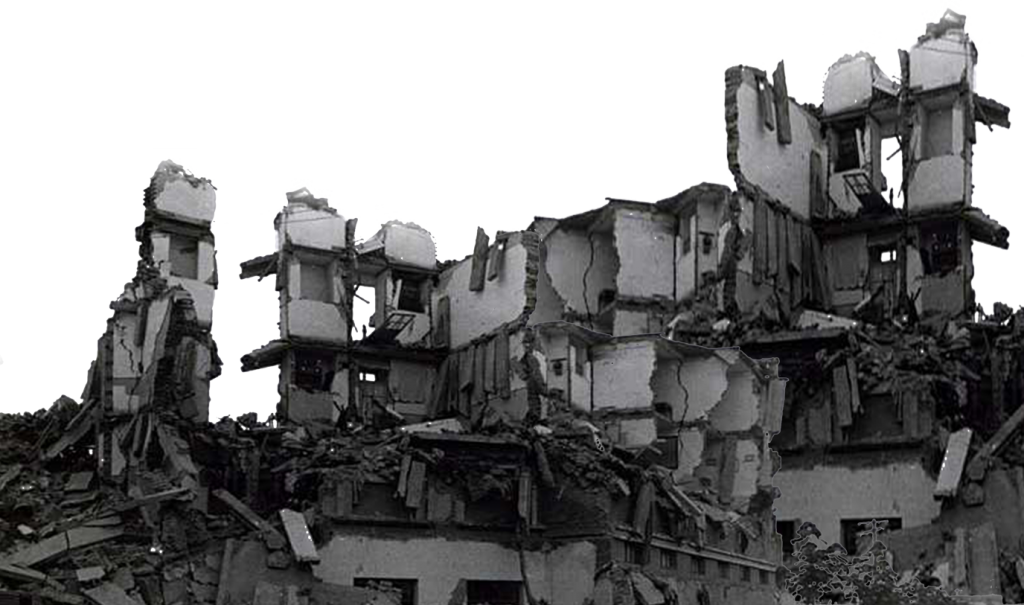

例如,近期一些地震的斷層面破裂呈現出異常復雜的幾何形態 (Hamling et al., 2017);而地震監測技術的巨大進步帶來了新發現,即地球還存在與一般地震明顯不同的、緩慢但持續時間很短的變形?(Beroza and Ide, 2011) (見圖2-8)。通過對斷層及其周圍區域的實地挖掘,我們已經積累了大量的綜合性的地質數據,這些數據表明變形及其分布范圍是多層次的,并且與深度密切相關 (Rowe and Griffith, 2015)。

這一認識促使地球科學家重新思考地震的本質及其驅動力,并且提出了一個看似簡單的問題——“什么是地震?”。

地球上任意尺度的運動和變形都是內應力作用的結果,而內應力也是驅動板塊運動、形成山脈、塑造各種地形的動力。在應力作用下,材料如何發生脆性變形和彈性變形,我們已經有了很好的認識;但是,材料如何發生塑性變形,還有待進一步研究。

在接下來的10年,隨著對材料性質的深入了解,以及結合高性能計算對地殼、巖石圈以及地幔的變形過程進行精確模擬,地球科學家們將會對地球內部各種形式的變形產生更加深刻的認識。基于這一認識,我們有望構建出一個關于地球變形的全新的、綜合的框架。這一框架是以驅動地球系統的內應力和相關材料在各種尺度下的變形機制為基礎的。

在對地球取得新認識的基礎上,我們將不再簡單地依據相鄰板塊的相對運動來描述板塊邊界;而是從地幔對流施加的控制板塊運動力的角度出發,來描述板塊邊界的起源、本質、復雜性、以及作為斷裂系統的演化過程。這一觀點有可能形成一種全新的、綜合的板塊構造理論。

它以關于板塊運動的動力學和物理認識為基礎,將會取代現有的以運動學和描述為主的板塊構造理論。在新的板塊構造理論下,板塊構造和地幔對流將被視作同一物理過程的不同表現;在對材料性質有充分的認識之后,在這一物理過程中地球在內應力的作用下的變形方式也是可以預測的。

要完成這個統一理論,需要以下幾個關鍵方面的進步:

(1)將地震學和大地測量學觀測與斷裂帶地質相結合,建立起地球響應構造應力發生變形的全面認識;

(2)將野外調查和地質年代學研究相結合,查明已知斷層的活動歷史和地震復發周期;

(3)通過野外考察查明已知斷層和未填圖斷層的活動量在斷裂系統(包括離散板塊邊界)演化中占據的比例;

(4)通過巖石力學和流變學實驗,測定描述變形所需的材料性質;

(5)通過動力學模型的發展,再現觀察到的各種尺度的構造變形,包括小尺度的地震、慢地震和穩態滑移到大尺度的板塊運動。

這些方面的進步,不僅具有引人注目的科學意義,而且對防震減災具有重要的實際意義。 基礎科學和社會實際相結合,是地球科學家們現今和將來研究的主題 (Williams et al., 2010; Davis et al., 2016; McGuire et al., 2017; Bebout et al., 2018; Huntington and Klepeis, 2018)。很多科研項目和申請書不僅僅是為了對地球進行測量,更是為了對地球內部基本物理過程及其結果獲得前瞻性的認知,這對預防地震災害具有顯著的意義。地球科學家們認識到:從地震到板塊運動的地球變形在任意時間尺度上都具有多樣性,因此需要跨機構的、國家層面的、乃至國際化的協同合作。這一過程不僅促進了各式各樣基礎設施的發展——從測定材料性質的儀器到地震儀,從實體儀器到網絡和個人基礎設施;同時也促進了分析觀測手段的進步,例如沿斷層進行鉆孔后人為注入流體誘發地震,然后進行觀測和研究。